© annie leibovitz

Hoy el River´s End está cerrado por defunción. No sabemos quién ha dejado atrás los trabajos y los días y se ha ido sobrevolando este mar tranquilo de setiembre donde quizá mañana naveguen sus cenizas. Et in pulverem reverteris. Polvo que el mar de la bahía enredará en el polvo de otras muertes recordando, con Valery, que, de todos los cementerios del mundo, el mar es el más bello. No sabemos quién se ha ido, pero estamos seguras de que, desde ese otro lado del que nada sabemos, de lo que no se deduce otra cosa que nuestra ignorancia, se enterará de que los astrónomos han descubierto un planeta muy semejante a la tierra que orbita a unos 600 años luz de nosotros y donde, según comenta nuestro amigo Vicente Luis Mora, Ramoncín es Dios.

En su libro Los grandes hombres ante a la muerte decía Manuel Iribarren que los únicos a quienes puede otorgarse competencia para hablar de la muerte es a los propios muertos, no obstante nosotros la tenemos para hablar de la manera en las que nuestra cultura la ha concebido y de cómo, al calor de las distintas creencias, se han ido relevando las formas de morir y los ritos funerarios. Imposible saber a ciencia cierta qué pensarían el hombre o la mujer de Neanderthal cuando enterraban a sus deudos recogidos sobre sí mismos sobre un delicado lecho de piedras redondeadas. Es de suponer que, tal como harían también los neolíticos, que incorporaban armas y viandas al ajuar del difunto, creían firmemente en la vida de ultratumba. Si la muerte obedecía al ritmo universal que parecía seguir la Naturaleza en su cíclica danza, era preciso acompañar el cuerpo del difunto con algunos enseres y dedicarle ofrendas con las que pudiera mantenerse mientras esperaba el retorno. La creencia en la reencarnación, que habría de triunfar en amplias regiones del planeta, no era, por tanto, más que un gesto de mimesis metafísica abundantemente justificado por la circularidad que presidía el regreso de los astros, las estaciones y las cosechas.

Con razón Nietzsche suplicaba la vuelta a ese fulgor dionisíaco de la tierra que gira en torno a un sol deificado que todos los días renace de sus cenizas, igual que el ave Fénix. Miramos hacia el pasado de nuestra cultura y nos da la sensación de que, de Platón a Cristo, del reino celeste de las Ideas a su natural prolongación en la escatología cristiana, se tiende un cabo del miedo del que lo más fácil era escaparse por la tangente del nihilismo, aunque en ello empleáramos más de veinte siglos y una Ilustración de por medio. Expresiones diferentes de un mismo horror, la cultura griega temió tanto a Hades, dios del inframundo, que apenas hay representaciones suyas. El cristianismo, por contra, elevó la muerte al rango de una obsesión plástica, y aquí y allá menudean representaciones de un naturalismo feroz cuya versión laica y postmoderna no es otra que la plastinación de Gunther von Hagens. Del caballero o la señora flaquísimos de piel apergaminada se pasará al esqueleto, que, a partir del XVI, se va definiendo con el avance de la anatomía. Los mapas musculares de los desollados de Hagens no son más que la vacua necrológica de una civilización que, con la fe en Dios, ha perdido la esperanza de la resurrección y exhibe su “filosofía del fiambre” con una impunidad casi obscena.

cadáveres plastinados © gunther von hagens

El ser se ha encontrado con la nada y aún esa nada que anida en un resto cadavérico debe explorarse y mostrarse en una declaración tácita de que no hay otro mundo que el mundo de lo visible, y que su decálogo no es otro que el que repite hasta diez veces la palabra transparencia. Si la agonía de Dios empieza con ese “tiempo novísimo” al que, apenas iniciado el siglo XIX, se refiere Hegel, no resulta sorprendente que sea el propio Hegel quien empiece a elaborar una filosofía de la verdadera muerte. De la muerte sin resurrección. Sin más allá. Sin punto y aparte. De la muerte tal como se la define en la Fenomenología del Espíritu, como “negatividad absoluta” que confiere a la conciencia individual su condición universalmente trágica. La tragedia moderna ya no se basa en la expiación de algún error nocivo como el que hace del rey Edipo un chivo expiatorio que lava con su dolor la mancha de la peste, sino en la pérdida del horizonte de trascendencia que se podía vislumbrar más allá de nuestra finitud. En sus páginas sobre “La muerte y el sacrificio”, Georges Bataille recordará la desolada reflexión hegueliana, “El hombre es esta noche, esta Nada vacía”, como una de las meditaciones más desgarradoramente bellas del filósofo alemán. Es, por tanto, la experiencia de la pérdida de la fe la que lleva consigo el nacimiento de la muerte. En una de las obras más representativas del teatro de Beckett, Vladimiro y Estragón esperan inútilmente a God(ot) y anticipan la mansa desesperación del autor al elegir su propia tumba: “de cualquier color, siempre que sea gris”, tan gris como el absurdo teatro de la existencia. Estamos en 1953 y el temblor del Holocausto recorre aún la espina dorsal de la cultura europea. Cuatro años después, en El séptimo sello, de Bergman, la figura de la muerte sostiene con su reo una agónica partida de ajedrez en la que deja claro, negro sobre blanco, que el perdedor no podrá disfrutar de una prórroga ni de un nuevo emplazamiento.

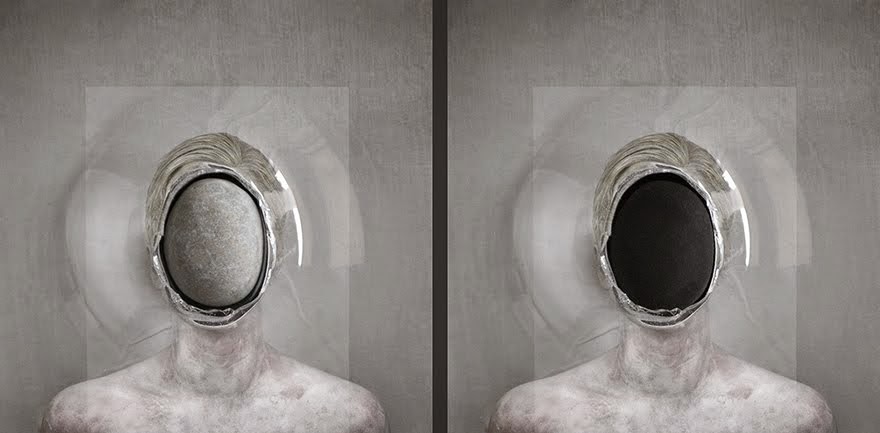

Heidegger señaló con acierto que la segunda caída del ser humano sería en la banalidad. Banalidad que abarca casi todas las manifestaciones del mal, como quería Hanna Arendt, y, por supuesto el mal radical que aqueja al ser humano: la negatividad absoluta de la muerte. Probablemente uno de las señas de identidad de “la condición postmoderna” -marchamo filosófico de la nueva levedad que Jean-François Lyotard populariza a partir de la publicación de la obra homónima de 1979- sea la exterioridad de la mirada que arroja sobre ella. Producto de la exaltación de la tecnología que ha logrado diferirla y disimular su acecho a través de cirugías que a menudo son auténticas tanatoplastias, la contemplamos cada vez con mayor distancia. La arrinconamos (los cadáveres se alojan en tanatorios y los féretros se introducen en urnas que descienden de forma directa al crematorio) y parecemos haber interpuesto entre ella y nosotros un cierto halo de irrealidad, la misma que reviste las muertes que contemplamos por televisión en perversa continuidad con anuncios de coches, teléfonos móviles o maquillajes. Las muertes de Muamar el Gadafi o Sadam Hussein fueron, a este respecto, la anticatarsis de la anestesia global ante la paradoja moral de matar al asesino. Nos situamos ante un nuevo régimen escópico simbolizado por la ubicuidad de una pantalla que, sit venia verbo, “apantalla” nuestra experiencia y nos convierte en espectadores de nosotros mismos (es el éxtasis vacuo del narcisismo en el protagonismo del espejo y del perfil social) y, por supuesto, de los otros (cada vez más valorados por lo que de grato presenta la mera superficie o la apariencia). En la con razón llamada por Guy Debord "sociedad del espectáculo" la muerte ha logrado convertirse en lo radicalmente Otro que le sucede a Otro. Desde este punto de vista, las obras de Richard Avedon, Sophie Calle, Annie Leibovitz o Bill Viola, al obtener imágenes de la agonía de sus seres queridos y divulgarlas de forma masiva en las galerías de arte y en los medios de comunicación, revisten un carácter paradigmático.

Richard Avedon retrata el deterioro de su padre en una larguísima serie de instantáneas en las que Jacob Israel Avedon aparece meticulosamente ataviado, como si el estar presentable en todo momento, incluso coqueto, fuera parte de un ars moriendi que se revela en su objetualización visual. “Mis retratos –sostuvo Avedon- no intentan ir más allá de las cosas. Sólo son lectura de superficie”. En 2004 su discípula Annie Leibowitz retrata a Susan Sontag muerta sobre una camilla y prácticamente irreconocible con zapatos de tacón, el pelo corto en torno al rostro abotagado y amortajada con un vestido plisado a lo Fortuny muy poco coherente con la personalidad de la autora.

La conceptualista francesa Sophie Calle, ficcionalizada por Paul Auster en su novela Leviathan, grabó las últimas 80 horas de la vida de su madre y presentó un extracto de sus últimos minutos en la Bienal de Venecia de 2007. “Hay 11 minutos finales en los que uno no puede saber si está muerta o viva, no había respiración. Cuando murió -declaró la artista en una entrevista concedida a Ana María Battistozi- puse avisos en los diarios en los que decía cuál fue su último libro, la última película que vio, el último poema, pero terminaba con la imposibilidad de saber cuál fue su último suspiro. Ese momento es inasible, imposible de fijar”. Fijo en su escultura hiperrealista de apenas un metro de longitud permanece el padre del creador australiano Ron Mueck que, en su obra Dead Dad (1997) reproduce con su habitual minuciosidad el cadáver de su progenitor...

dead dad © ron mueck

Hemos dado un paseo por la playa, donde la posidonia se aferra a las orillas impidiendo que la caricia tenaz del oleaje se lleve por delante la delicada línea de los tamarindos. El cementerio más bello del mundo resplandecía bajo el sol de setiembre y las cenizas de los muertos parecían mecerse en el calor de su abrazo. Hicimos un anillo de hojas y lo lanzamos al agua mientras recitábamos, en voz baja, unos versos de Eliot:

¿Cuáles son las raíces que arraigan, qué ramas consiguen aflorar

por encima de esta inmundicia pétrea? Oh, hijo del hombre,

no puedes decirlo, ni adivinarlo; porque sólo conoces

un montón de imágenes rotas…

no puedes decirlo, ni adivinarlo; porque sólo conoces

un montón de imágenes rotas…

UNA CITA INEXCUSABLE CON BERGMAN:

Os adjuntamos una secuencia de El séptimo sello en la que Antonius Block se pregunta “¿por qué no puedo matar a Dios en mí?”.

Eso nos preguntamos.

Los versos pertenecen al poema de Eliot "El entierro de los muertos". La traducción es nuestra.

[© alonso y marful / cuaderno del river's end]